Ella Maillart, il mondo tra le sue pagine

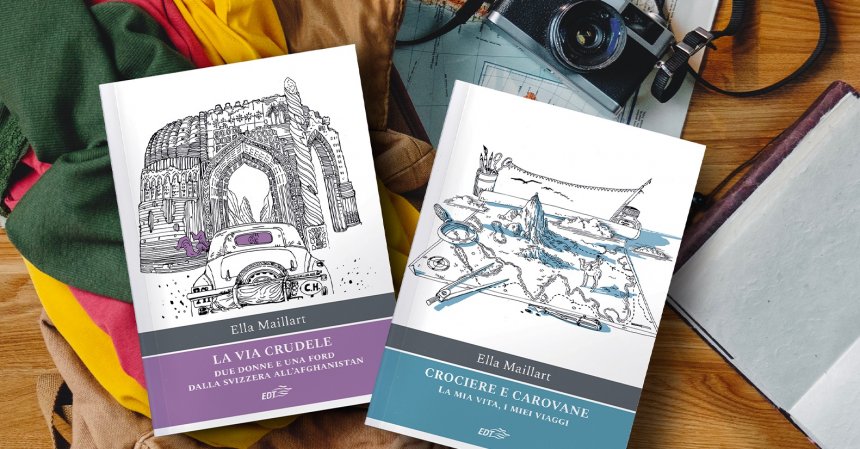

Scrittrice, fotografa e sportiva, Ella Maillart è stata soprattutto una grande viaggiatrice, curiosa e istintiva. Due nuove Ancore ripropongono la sua vita e le sue grandi avventure.

Giugno 1939: due giovani donne lasciano l'Europa sull'orlo della guerra: la loro meta è l'Oriente, i suoi paesaggi sconfinati, le sue città leggendarie, le saggezze e le culture millenarie, secondo un itinerario che corrisponde a un viaggio dello spirito. La via crudele è il racconto di questa eccezionale esperienza vissuta da Ella Maillart e Annemarie Schwarzenbach.

Con Crociere e carovane Maillart traccia invece un bilancio intermedio della propria straordinaria vita, dall'infanzia alle passioni sportive per il mare e la montagna, fino ai primi grandi viaggi asiatici tra Unione Sovietica, India e Cina.

Proponiamo due estratti da questi classici del catalogo EDT di nuovo in libreria nella collana Ancore.

Ella Maillart (1903-1997), ginevrina, è stata scrittrice, fotografa, velista e sportiva olimpionica. È forse la più celebre viaggiatrice/scrittrice del Novecento, e ha dedicato alle sue intense e coraggiose peregrinazioni molte opere oggi considerate grandi classici della letteratura di viaggio, fra cui Oasi proibite, Vagabonda nel Turkestan, Crociere e carovane, La via crudele e Ti-Puss, tutte pubblicate da EDT.

Trionfanti di gioia, affrontammo il deserto tra sobbalzi e scossoni. Nessun ostacolo si frapponeva ormai tra noi e il paese degli afghani, splendida e quasi sconosciuta contrada. Presto ci sarebbero state rivelate le grandi montagne, le tribù magnifiche, i fiumi ghiacciati, le «rovine antiche come il mondo» e la pace di quella terra isolata. Lanciavamo grida di vittoria, ci felicitavamo reciprocamente; da parte mia ridevo come una bambina, dicevo le prime sciocchezze che mi passavano per la testa!

L’ora era bella.

Suoni strani si sovrapponevano al ronzio del motore quando la coppa dell’olio incontrava i duri cardi di cui era irta la strada; talvolta illuminavamo sagome inattese di gigantesche cicute dominanti leghe e leghe di erba secca.

All’improvviso fummo costrette a frenare: due uomini – turbante bianco, denti bianchi, panciotto a vita su un’ampia tunica bianca, calzoni a sbuffo dalle pieghe profonde – ci tenevano sotto tiro. Il momento e soprattutto il loro atteggiamento costituivano una così perfetta introduzione all’Afghanistan che esclamai ridendo: «Non sono forse splendidi come vi avevo detto?».

Ci fermammo accanto a loro. Un soldato – si trattava in effetti di soldati di frontiera, non ancora infagottati, grazie a Dio, in uniformi kaki – si accovacciò tra il radiatore e il parafango mentre l’altro, dopo essersi arrampicato come un gatto lungo lo schienale tenendo sempre ben stretta l’arma, si lasciò cadere tra di noi… e ripartimmo.

Due curve a gomito segnavano la frontiera esatta. In una sorta di allegra frenesia parlavo, parlavo: «Non fatevi ingannare Christina: questo deserto è simile a quello iraniano, così come un nativo di Mashhad assomiglia a uno di Herat, eppure noi stiamo attraversando una frontiera che separa due paesi del tutto diversi. Due modi di vivere – reciprocamente disprezzati – sembrano essere all’origine di tale contrasto. Il rais iraniano ci commiserava perché presto avremmo viaggiato fra “quei selvaggi afghani” e sono pronta a scommettere la mia cinepresa che il capo afghano ripeterà quanto ho sentito dire due anni fa: “Con gli iraniani, esseri striscianti e servili, è meglio non avere a che fare”. Qui, dove le usanze non sono ancora cambiate, dove il figlio pensa allo stesso modo del padre, gli uomini hanno conservato la loro dignità umana. In Occidente invece, i mutamenti continui non offrono a nessuno – e ai ricchi meno che a tutti – né stabilità di giudizio né sicurezza per l’avvenire, neppure in tempo di pace. Qui non vedrete come in Iran donne di facili costumi con vestiti troppo corti e tacchi troppo alti; siete nel paese senza donne, abitato da uomini con il capo avvolto di candida mussola, calzati di grosse scarpe chiodate a forma di gondola... Siete nel paese che nessuno è mai riuscito a soggiogare; di volta in volta hanno tentato Alessandro Magno, Tamerlano, Nadir Shah e John Bull, ma invano. È una Svizzera asiatica, uno stato a sé stante, senza colonie, senza accesso al mare, una terra dagli alti rilievi dove vivono cinque razze e dove si parlano tre idiomi totalmente diversi; qui i montanari sono gente semplice, ma i cittadini…».

Lasciavo scorrere il flusso delle parole senza badarci, distratta dalla presenza del nostro nuovo compagno di viaggio, incuriosita da quali pensieri potessero passargli per la mente. Certo si chiedeva chi mai fossero le due straniere così loquaci che gli sedevano accanto. Forse l’automobile era stata rubata dall’altro lato della frontiera? Eravamo veramente delle donne?

La tenue luce del cruscotto rischiarava delicati menti femminili, ma i capelli erano tagliati corti! Non riuscendo a chiarire il mistero attraverso faticosi tentativi di conversazione l’afghano decise di passare a mezzi più facili: lentamente fece scivolare ambedue le mani lungo le curve del nostro busto. La situazione diventava ridicola! Non potevamo permetterci di mostrarci offese inimicandoci così quegli afghani dalle movenze feline, dato che eravamo di fatto in loro potere. Minacce e spiegazioni sarebbero state parimenti inutili. Reprimendo il riso, cercammo di mostrarci imbarazzate nella speranza che capissero il nostro stato d’animo. La meta doveva essere vicina!

Un edificio rettangolare e moderno in uno spazio vuoto, un lunghissimo corridoio, una lampada a petrolio, una sala d’attesa riparata da pesanti tende, tavole e sedie ricoperte di feltro costituirono lo scenario della nostra prima notte afghana. Distesi i sacchi a pelo sotto la finestra, da cui con qualche probabilità sarebbe arrivato un alito d’aria fresca, ci addormentammo con un sorriso di vittoria sulle labbra; ben presto però fummo risvegliate da un brusio proveniente dall’esterno. Inquiete ascoltammo: era una voce maschile. Dovevamo difenderci? Ma come, non avendo armi? E fu allora che scoppiammo nell’ultima e forse più bella risata della giornata: quel “bandito” stava mendicando una sigaretta: «Khanum, shigret!» («Signora, sigaretta!»).

A quell’epoca c’erano pochissimi skilift e funivie. Salivamo in fila l’uno dietro l’altro, con gli sci ai piedi, procedendo lentamente a zigzag lungo il fianco della montagna; le pelli di foca sotto le solette degli sci facevano ottima presa sulla stretta e profonda pista color azzurro ghiaccio.

Davanti a noi, sotto un cielo blu terso, si spalancava un mondo incantato di bianchi pendii, scandito ora dalle macchie scure degli abeti, ora dai raggi dorati del sole, riflessi nitidamente da ogni cristallo di neve fresca, ora dal luccichio dei cespugli cosparsi di finissimi aghi di ghiaccio.

A cadenzare la nostra fluida andatura era il movimento oscillatorio delle braccia che spingevano sugli esili bastoncini piantati alternativamente nella neve. Attraversando la foresta, dove i rami degli alberi si scrollavano di dosso l’eccessivo carico di neve con quello che sembrava un sospiro di sollievo, incrociavamo le orme di lepri balzellanti, le tracce di volpi furtive. Nel silenzio vellutato e fiabesco prendevano vita le leggende: improvvisamente i cumuli di ghiaccioli erano le colonne di cristallo all’ingresso della grotta dei folletti e il baluginio intermittente del sole annunciava gli scherzi imprevedibili degli elfi. Restavamo in silenzio per disturbarli il meno possibile.

Via via che salivamo, la giornata si faceva più calda. Un po’ alla volta ci toglievamo non soltanto i guanti, le sciarpe e le giacche a vento, ma anche i maglioni e le camicie: con la sola canottiera addosso potevamo davvero sentire il vento e il sole giocare con i nostri corpi.

In due ore eravamo oltre il limite della vegetazione arborea, abbagliati da un sole sfolgorante che giorno dopo giorno colorava la nostra pelle di un bruno sempre più intenso. Allora comparivano gli occhialoni da sole e la crema per proteggere il naso dalle spellature. In lontananza, sotto di noi, l’albergo pareva una casetta giocattolo; eravamo soli in un vasto regno tutto nostro che non conosceva strade e recinti, pervasi da un senso di benessere e di potenza, paghi dell’aria sottile, ricca d’ozono, che si respira in alta quota. Il mondo era una meraviglia stesa ai nostri piedi, una luminosa successione di colline eternamente rivolte verso il cielo e i suoi misteri.

Adoravamo percorrere e ripercorrere i lunghi crinali che a destra e a sinistra affacciavano sulle valli, stando attenti a evitare le pericolose cornici. Erano come una strada maestra che ci permetteva di scrutare il mondo con occhi d’aquila e ogni volta che avvistavamo un fondovalle con i suoi villaggi e le strade pregustavamo il piacere della neve intatta, della velocità vertiginosa, dell’intera discesa che ancora ci attendeva. E ogni giorno ci si chiedeva se la discesa sarebbe stata perfetta, senza una caduta, senza un brivido di paura.

Mangiavamo i nostri panini con la schiena appoggiata al legno annerito di un fienile, il più alto che riuscivamo a trovare, e lì, come lucertole al sole, assaporavamo la semplice gioia di essere vivi.

Ma dopo qualche istante era come se una febbre s’impadronisse di noi: non potevamo più aspettare. Era giunto il momento di misurare la nostra abilità, di confrontarci con i compagni, con le difficoltà della discesa e, soprattutto, con noi stessi, con le nostre paure, il nostro fiato corto, le nostre ginocchia deboli. Eravamo pronti a superare noi stessi, anche solo per uno o due secondi!

Il capofila parte: a lui spetta la neve intonsa, il piacere di scegliere il percorso, l’eccitazione di sentirci alle calcagna! In pochi secondi non è che un minuscolo puntino in movimento sotto di noi. Ora tocca a me! Un ultimo sguardo all’ampio orizzonte e un arrivederci alle cime delle montagne. Inspirare profondamente e… via! Ah, questa sì che è vita! Il cuore trabocca di gioia; via via che acquisto velocità, sento il vento mordermi le orecchie e cavarmi lacrime dagli occhi.

Quassù la neve è perfetta: devo solo mantenermi sciolta, le braccia tese che trascinano i bastoncini in una nuvola di cristalli dorati, mentre il sangue scorre veloce e mi riscalda. È indescrivibile la sensazione di libertà che provo su questi ampi pendii e, con questa velocità nei piedi, mi sembra di non appartenere più alla razza umana, di essere una specie di falco che volteggia magnificamente attraverso l’etere ghiacciato.

Ma a un certo punto il corpo si irrigidisce: ha bisogno di un attimo di riposo. Ci fermiamo vicino al capofila, sorridiamo felici e restiamo in silenzio per qualche istante. Ammiriamo le serpentine che abbiamo tracciato, commentando le curve migliori fatte nei punti di massima pendenza. Per una prudenza di cui non riesco a liberarmi, sono l’unica che continua a fare le curve dove il terreno è più favorevole, poiché non c’è nulla ch’io detesti più della prima caduta della giornata. Quando si finisce a terra a quella velocità, la neve penetra dappertutto, braccia e gambe sembrano spezzarsi e ci vogliono diversi minuti per rimettersi in piedi: l’armonioso sogno del falco è infranto.

Quando raggiungiamo il limite della vegetazione arborea, dove bisogna essere in grado di scegliere il terreno, inizia la seconda parte della discesa. Con quale piacere osservo la bravura dei miei compagni! È meraviglioso come un uomo possa trasformarsi in un essere veloce ed elegante che esercita pieno controllo sulla sua forza, solcando i candidi pendii con l’equilibrio e la leggerezza di una rondine!

Ma che cosa sta facendo Gerald? Lo sto quasi per superare. Posso sfidarlo tagliando l’ampia curva che ha fatto. Attenzione: al prossimo cristiania l’avrò raggiunto; sarà stupito di vedermi, non si rende conto dei progressi che ho compiuto. Questa volta toccherà a lui venirmi dietro! Ecco, lo supero. Vittoria! Dopo pochi metri sento una violenta scossa nelle gambe: proprio la caduta che temevo! Il mondo in cui sfrecciavo a una velocità miracolosa si è dissolto: con le orecchie, gli occhi e il collo pieni di neve, mi dibatto come un insetto rivoltato sul dorso. Gli sci, lievi e magici fino a un secondo fa, ora sono assi ingombranti capaci di slogarmi una caviglia.

A quest’altezza la neve è insidiosa, resa fradicia dal disgelo o dalla pioggia di ieri: come sono stata sciocca a non pensare che Gerald doveva avere una buona ragione per rallentare. Ora avanziamo sobbalzando sui campi di neve indurita dove i bambini giocano e vanno in slitta; costeggiamo la strada spingendoci sui bastoncini e ter- miniamo la corsa con una spettacolare frenata davanti alla nostra locanda preferita.

Bevendo caffellatte e spalmando burro e miele sui nostri panini, con le guance in fiamme e una piacevole sensazione di stanchezza nelle membra, scambiamo commenti e impressioni sulla giornata: e se per caso c’è stata una caduta del capo, non sorvoliamo affatto! Ci appoggiamo alla stufa tiepida. A contatto con la superficie calda i guanti bagnati fumano emettendo un lievissimo sfrigolio. Che sensazione di pace! Contadini barbuti meditano assorti, in compagnia di lunghe pipe ricurve con coperchi d’argento. Un giorno, volendo condividere la gioia per la “scoperta” di un nuovo canalone, mi rivolgo a uno di questi nonni per esprimere ciò che in quel momento noi tutti pensiamo: «Lo sapete che la vostra valle è una vera meraviglia?». L’uomo non risponde né fa cenni d’assenso. Ne deduco che dev’essere sordo come una campana. Dopo cinque minuti, però, la pipa viene tolta dalla bocca, le palpebre si alzano rivelando occhi chiari e arguti e il saggio commenta: «Proprio una meraviglia! D’estate coperta di letame e d’inverno piena d’inglesi!».