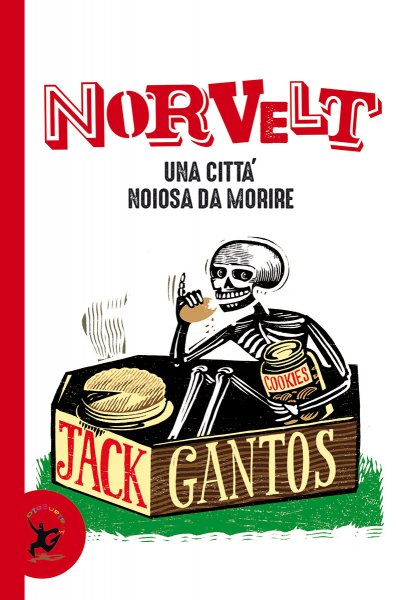

Sopravvivere un'estate a Norvelt

«Stai guardando la Norvelt dei tempi della fondazione» risposte la signorina Volker. «Su questa mappa ci sono duecentocinquanta case in cinque sezioni, con i nomi dei proprietari originari. Se conti le puntine rosse, vedrai che tutti i proprietari originari delle case tranne nove, anzi, otto, adesso che è mancata la signora Slater, sono morti o si sono trasferiti, a partire dal 1934».

«È molto tempo fa» osservai.

«Non per me» rispose lei.

Stati Uniti, 1962: John F. Kennedy è il presidente che tutti amano, la vita è ripartita alla grande dopo la guerra e la modernità bussa ogni giorno alla porta con nuove meraviglie tecnologiche. Non a Norvelt, però. Sperduto paesino della Pennsylvania, è stato fondato mezzo secolo prima come esperimento sociale da Eleanor Roosvelt (Nor-Velt…) per dare una sistemazione adeguata ai minatori.

Al tredicenne Jack Gantos basta sapere che sono iniziate le vacanze estive, e che davanti a sé ha settimane intere di assoluta libertà. Ma qualcosa va storto, un cimelio di guerra del padre era carico e la frittata è fatta: Jack finisce in punizione per l'intero periodo estivo. Come se non bastasse, la madre pretende che aiuti l'anziana signorina Volker, infermiera e responsabile dell'accertamento dei decessi. Sembrerebbe una punizione nella punizione, ma per Jack si rivela l'inizio di una girandola di avventure incredibili, un susseguirsi di eventi che scombussoleranno la vita sonnolenta di tutta la cittadina. Le stranezze di Norvelt emergono a ripetizione. Il papà di Jack vuole scavare un rifugio antiatomico finto, mentre ricostruisce un vecchio aeroplano per volarsene in Florida. Il proprietario delle pompe funebri vende le case disabitate della città al paese vicino, più vivo e popoloso. Mrs. Volker, aggrappata alla Storia, tanto della sua città quanto mondiale, compila necrologi che somigliano a una Spoon River stralunata. E poi gli abitanti originari del paese cominciano a morire con una frequenza eccessiva persino per l’età avanzata: tutto inevitabilmente si complica, in un continuo fluire di humour a tinte nere davvero travolgente.

L’affresco dipinto da Jack Gantos in questo premiato romanzo (ha vinto il Newbery Medal) è quello di una divertente, surreale, spesso esilarante “distopia reale”, un paese che vive in un proprio universo parallelo come una specie di bolla. Norvelt è un libro che regala momenti di riflessione, risate a non finire, personaggi di cui innamorarsi, un intreccio che via via si fa sempre più giallo: un libro spassoso e originale… altro che noioso da morire!

«Papà diceva che voleva andare in Florida, dove si sarebbe comprato un pezzetto di paradiso, e mamma diceva che Norvelt era il paradiso in terra. Penso che per me il paradiso fosse ogni cosa buona che riuscivo a immaginare».

Sollevai di nuovo il binocolo verso lo schermo del drivein. I giapponesi strisciavano fra le palme nane verso i pochi marine rimasti sull’atollo di Wake. Uno dei giovani marine teneva in mano un libro di preghiere e guardava verso il cielo: per Hollywood era un chiaro segno che stava per essere colpito a un organo vitale. Nell’inquadratura successiva un giovane soldato giapponese puntava il fucile da cecchino, esattamente uguale al mio. Poi la cinepresa tornò sul marine e, proprio mentre lui si faceva il segno della croce, dicendo “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito…”. Bang! Ed ecco che si accasciava con una mano sul cuore.

«Oddio!» gridai. «L’hanno beccato!»

«È un film di guerra?» chiese brusca la mamma, indicando lo schermo e strizzando gli occhi come se stesse guardando direttamente nel proiettore tremolante.

«Non proprio» risposi. «È un film di guerra e d’amore» mentii. Era decisamente un film di guerra, tranne quando i marine che presto sarebbero morti parlavano delle loro ragazze, ma buttai dentro la parola amore perché pensavo che così mamma non avrebbe detto quello che invece disse.

«Lo sai che non mi piace che guardi film di guerra» mi rimproverò, con le mani puntate sui fianchi. «Tutta quella violenza ti fa male, e poi ti agita».

«Lo so, mamma» risposi nel modo più scontroso che mi sembrava di potermi permettere. «Lo so».

«Devo ricordarti il tuo problemino?» chiese lei.

E come avrei potuto dimenticarlo? Mi sanguinava sempre il naso. Se qualcosa mi coglieva di sorpresa, se mi entusiasmavo o mi spaventavo troppo per una qualsiasi cosa, dalle narici mi uscivano fiotti di sangue come le fiamme di un drago.

«Lo so» ripetei, passandomi istintivamente un dito sotto il naso per controllare se c’era del sangue. «Mi ricordi il mio problemino ogni due minuti».

«Lo sai che il dottore pensa che sia segno di un problema più grande» ribatté lei, tutta seria. «Se il tuo sangue contiene poco ferro, il tuo cervello potrebbe non ricevere abbastanza ossigeno».

«Non puoi lasciarmi in pace e tornare in casa, per favore? »

«Non mancarmi di rispetto» mi ammonì lei, ricordandomi le buone maniere, ma io ormai non riuscivo a non pensare al mio sangue al naso. Quando il motore del vecchio furgoncino Chevrolet di papà aveva avuto un ritorno di fiamma, io avevo schizzato di sangue il marciapiede. La volta che ero caduto dal pony atterrando sul sedere, il sangue mi si era riversato sul petto. Di notte, se facevo un sogno inquietante, inondavo il cuscino. Giuro, con tutto il sangue che perdevo, avrei avuto bisogno di una trasfusione un giorno sì e uno no. Doveva esserci qualcosa di sbagliato in me, ma uno dei vantaggi dell’essere poveri in canna era che non ci si poteva permettere di andare dal dottore a ricevere brutte notizie.

«Jack!» mi chiamò la mamma, allungandosi per darmi un colpetto sul ginocchio. «Jack! Mi ascolti? Ti voglio in casa fra poco. Dovrai andare a letto presto, dato che hai un impegno domattina».

«Okay» risposi. Mentre lei rientrava dalla porta della cucina, mi resi conto che la mia bella serata stava precipitando giù da un dirupo. Sapevo che mamma stava ancora mettendo a mollo i piatti nel lavandino e che quindi avevo un po’ di tempo a disposizione. Non appena si fu allontanata, tornai a ciò che avevo pianificato per tutto il tempo. Sollevai il binocolo e lo puntai verso lo schermo. I giapponesi non avevano ancora ucciso tutti i marine e immaginai di essere anch’io nell’esercito e di tentare di difendere gli altri. Sapevo che non dovevamo più combattere i giapponesi, perché adesso eravamo amici, ma era comodo usare i nemici che si vedevano al cinema per esercitarsi con il tiro al bersaglio, perché papà diceva che dovevo prepararmi a combattere i comunisti russi che si erano già infiltrati nel Paese e stavano progettando di lanciare un attacco a sorpresa. Posai il binocolo e tolsi la sicura del fucile da cecchino. Poi lo puntai verso lo schermo, dove a malapena riuscivo a distinguere le immagini minuscole. Il fucile non aveva il mirino telescopico e quindi dovevo usare quello normale, ovvero allineare il cerchietto di metallo all’estremità della canna con la tacca a V sopra al grilletto e tenere la guancia e l’occhio ben premuti contro al calcio di legno freddo. Il fucile pesava una tonnellata. Lo sollevai faticosamente e cercai di mirare allo schermo del cinema, ma la canna oscillava così tanto che non riuscivo a mantenere il cerchietto all’interno della V. Abbassai il fucile e feci un respiro profondo. Sapevo che, per via della mamma, non avevo tutta la notte a disposizione per giocare, perciò feci ancora un tentativo, mentre i giapponesi sferravano l’assalto finale gridando “Banzai!”.

Sollevai di nuovo il fucile, alzando di scatto la punta della canna verso il cielo. Pensavo di abbassare gradualmente il fucile verso lo schermo, mirare e colpire uno dei giapponesi. Con tutta la mia forza feci scendere lentamente la canna e la tenni abbastanza ferma da centrare il cerchietto all’interno della V; quando vidi un minuscolo soldato giapponese saltare fuori da un cespuglio, premetti rapidamente il grilletto per dargli ciò che si meritava.

Bam! Il fucile sparò e si liberò con forza dalla mia presa. Si ribaltò per aria, poi rimbalzò rumorosamente sul tavolo da picnic e scivolò a terra. «Oh, porca!» gemetti, atterrando sul tavolo con il sedere. «Ohhh! Porca paletta!». Non sapevo che il fucile fosse carico. Io non ci avevo messo nessun proiettile. Le orecchie mi fischiavano come se ci fosse stato un allarme antiaereo. Cercai di alzarmi, ma mi girava troppo la testa e caddi a terra. «Che disastro. Che disastro» continuavo a sussurrare, aggrappandomi disperatamente al ripiano del tavolo.